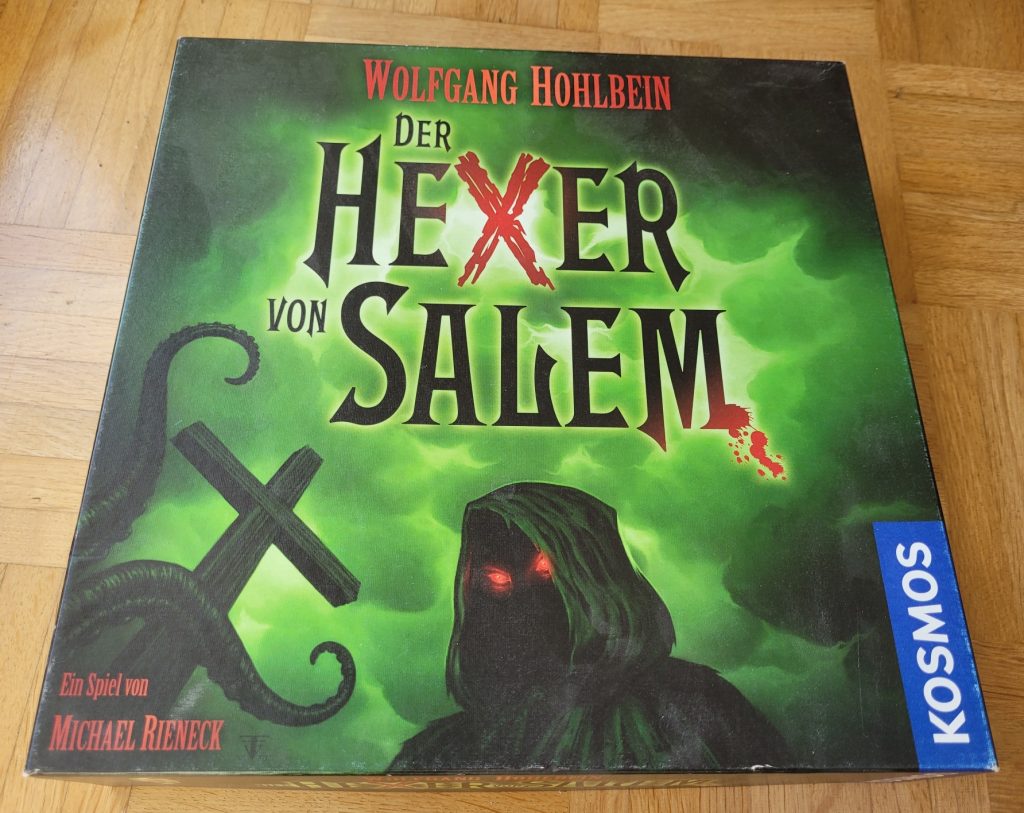

Es war im November 2008, als ich als Volontärin in einer Abteilung der Redaktion gelandet bin, mit der Nicht-Zeitungsmitarbeiter kaum etwas anfangen können. Dem CvD-Büro. CvD steht für „Chef vom Dienst“ und beschreibt eine Einheit, die viel Organisatorisches rund um die Zeitungsproduktion zu erledigen hat. Unter deren Fittichen liegen auch sogenannte Themenseiten, die nötig sind, um Seitenanzahlen auszugleichen, weil immer nur eine gerade Anzahl an Seiten auf den großen Druckmaschinen gedruckt werden kann. Sehr, sehr verkürzt gesagt. Und damals erschien auf einer dieser Seiten, zu dem Zeitpunkt noch gepaart mit Rätseln, eine Spielerezension. Und die zuständige Redakteurin fragte mich, ob ich mal ein Spiel testen möchte. Spontanreaktion: Hä? Spiele hatten mich bis dahin wenig beschäftigt. Daheim gab’s früher Rommé oder Kniffel, mal Mensch-ärgere-dich-nicht oder Monopoly. Das war’s dann aber irgendwie auch. Und plötzlich hatte ich „Der Hexer von Salem“ von Michael Rieneck, basierend auf den Büchern von Fantasy-Legende Wolfgang Hohlbein in der Hand. Ein düstergrüner Karton, von dem eine dämonische Schattenfigur mit roten Augen gen Betrachter starrt.

Mein ganz persönlicher Spielewahnsinn

Und damit begann der Wahnsinn. Nicht nur der der Spielfiguren, die im Laufe des Spiels dank äußerst unerfreulicher Begegnungen mit Zombies, Hexen, Geistern und Co. an den Rande der geistigen Gesundheit geraten. Nein. Auch meiner. Mein ganz persönlicher Spielewahnsinn, der in einer Wand voller Spiele resultiert. Ich behaupte weiterhin steif und fest, dass darin so viel kreative Energie steckt, dass sie das Wetter beeinflussen kann, mir nur nicht verrät wie.

„Der Hexer von Salem“ war nicht nur mein erstes Rezensionsexemplar. Es war auch mein erstes kooperatives Spiel. Es zeigte mir, dass es wie für Bücher eben jene Exemplare überhaupt gibt, die von Verlagen teilweise auf Anfrage, teilweise einfach so verschickt werden, um in Medien in Form von Besprechungen aufzutauchen. Und dass Spiele, genau wie ihre literarischen Nachbarn, Autoren haben, die lange darum kämpfen mussten, auf den Schachteln verewigt zu werden. Außerdem war es mein erstes Spiel vom Verlag Kosmos, den ich seitdem als Versorgungsstelle für den nächsten Karton voller Freude sehr zu schätzen gelernt habe. Aus diversen Gründen.

Am allerliebsten mit vielen Würfeln

Lange Vorrede, kurzer Sinn: Ich liebe Spiele, ob mit Brett oder ohne, ob einfach oder hochkomplex, ob mit Karten oder Würfeln – am allerliebsten übrigens mit vielen Würfeln. Und „Der Hexer von Salem“ ist irgendwie dran Schuld. Er wohnt immer noch in der Spielewand, die Regeln knitterig, die Karten abgegriffen. Und immer noch zählt er zu meinen Lieblingsspielen. Obwohl er nur einen Würfel hat. Der wird aber nicht umsonst Wahnsinnswürfel genannt.

Ok, nicht in der Regel, da steht Verlustwürfel. Aber da der Wahnsinn am gefürchtetsten ist… Ihr seht, der Kreis schließt sich. Und darum folgt nun, frisch aus dem Archiv hervorgewühlt: Die erste von vielen Rezensionen, leicht aufgepeppt:

Ein Hexer und seine Adepten auf Jagd nach den „Großen Alten“

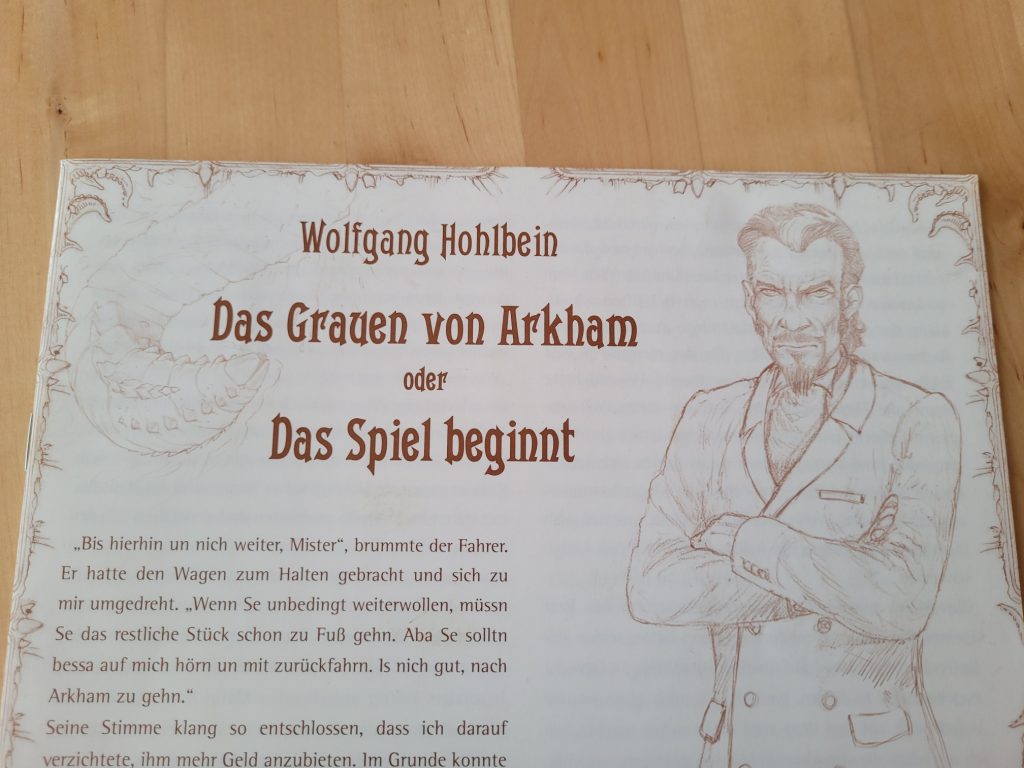

„Der Hexer von Salem“ – das kooperative Spiel von Michael Rieneck zur Romanreihe des deutschen Fantasy-Autors Wolfgang Hohlbein kommt in aufwendiger Aufmachung daher, da passt die von Hohlbein eigens für das Spiel geschriebene Kurzgeschichte “ Das Grauen von Arkham“ hervorragend dazu. Wie in den Romanen ist der Hexer im Spiel auf Dämonenjagd. Und zwar nach solchen der finstersten Sorte. Hohlbein bewegt sich mit seinem Hexer in Buch- und Spielform innerhalb der Welt des Cthulhu-Mythos, dessen Ursprung in Werken des US-amerikanischen Schriftstellers H. P. Lovecraft liegt.

Arkham, eine Stadt zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Unheimliches geht in den engen Gassen vor. Düstere Gestalten treiben sich herum, dunkle Mächte sind am Werk. Weil der Hexer – wie die mit dem Spiel mitgelieferte Kurzgeschichte berichtet – verletzt ist, ist es vier wackeren Studenten der Miskatonic Universität bestimmt, zusammen dem Treiben ein Ende zu setzen. Ein kooperatives Spiel ist es also, in dem sich die Zauberkundigen einem gemeinsamen Ziel zuwenden.

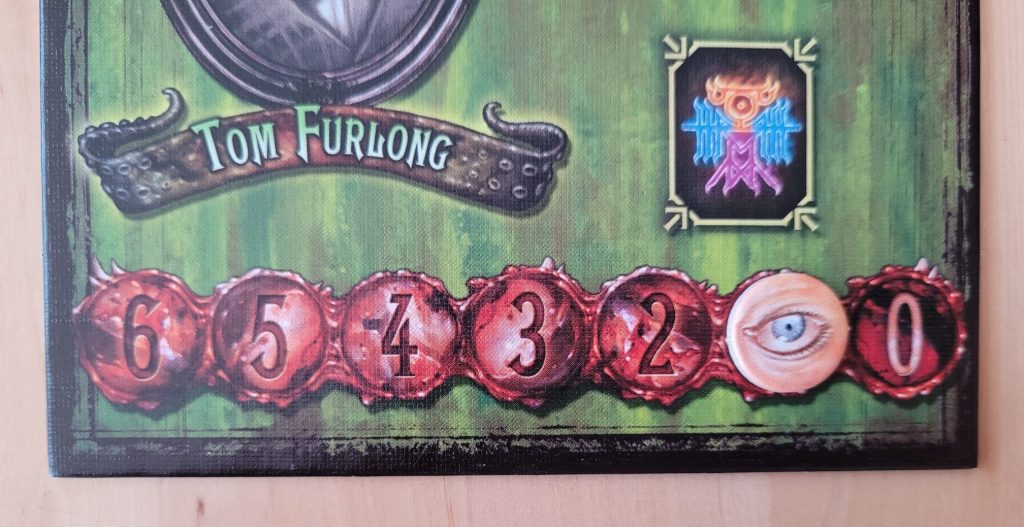

Doch die Anforderungen bei „Der Hexer von Salem“ sind vielfältig: Sie müssen die Beschwörung eines Dämons verhindern, düsteren Kreaturen den Garaus machen, bevor sie die Stadt überrennen, und dabei tunlichst die eigene Wahnsinssskala unter Kontrolle halten. Denn während der Dämonenjagd sorgen Kreaturen, Ereigbniskarten und das Nutzen von Geheimgängen für das stetige Abrutschen der geistigen Gesundheit.

Dolche und Dämonenbücher für „Der Hexer von Salem“

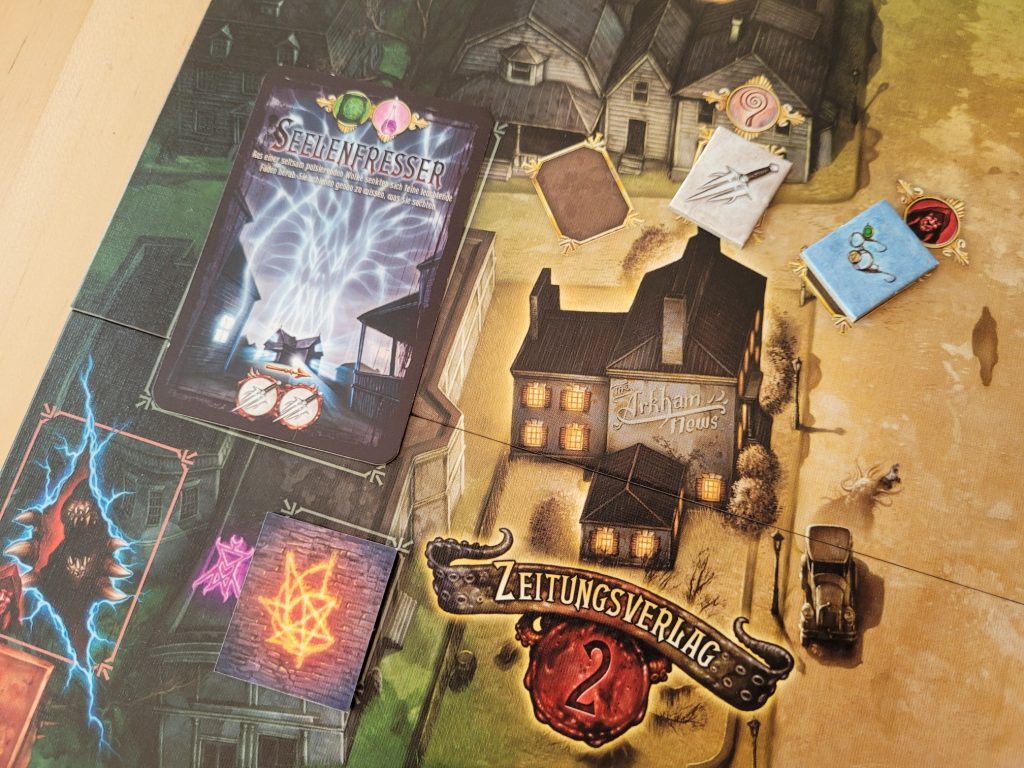

Vier Arten von Gegenständen, die auf den sechs Gebäuden ausliegen, sind die Mittel im Kampf gegen das Böse: magische Schaugläser, Elixiere, Dolche und Dämonenbücher. Wenn ein Spieler das Elixier des Nus trinkt, kann er seinen Wahnsinn reduzieren.

Der Dolch hilft beim Bekämpfen der Monster, die regelmäßig ins Spiel kommen und die Studenten vom Besiegen des Großen Alten abhalten wollen. Zudem sorgen diese Begegnungen mit Kreaturen dafür, dass der Wahnsinnswürfel rollt. Er lässt die Spieler weiter durchdrehen oder so sehr erschrecken, dass sie einen ihrer Gegenstände fallen lassen. Zu Dämonenbuch und Schauglas kommen wir später.

Welcher der Großen Alten muss bekämpft werden?

Zu den Gegenständen gehören auch sechs Artefakte, je zwei in orange, blau und lila. Das Problem besteht darin, dass all das in ganz Arkham versteckt ist und unter anderem aus Hexenhaus, Friedhof, Kirche und Zeitungsverlag geholt werden muss. Und dort wiederum können sich Kultisten, Untote, Lavawürmer und ähnliche Horrorgestalten tummeln. Tatkräftige Hilfe erhalten die Spieler vom Hexer, wo sie auf ihn treffen, hat er positiven Einfluss auf sie.

Spielziel ist es, einen von sechs Dämonen zu bannen. Mit dem Dämonenbuch, Nekronomikon genannt, gilt es vorher herauszufinden, welcher der Großen Alten bekämpft werden muss. Ob Cthulhu himself, Dagon, Hastur, Nyarlathotep, Shub-Niggurath oder Yog-Sothoth – einer gruseliger als der andere gezeichnet mit Tentakeln, Schleim, Zähnen und sonstigen typischen Horrorelementen.

Mit Ortskarten bewegen bei „Der Hexer von Salem“

Um dem Dämon die Rückkehr zu verwehren, müssen die Spieler auf dem von Franz Vohwinkel bemerkenswert detailliert gestalteten Spielplan in sechs Gebäuden aktiv werden. Das geschieht über Handkarten, die jedes Gebäude einmal zeigen. Die siebte Karte ist ein Geheimgang, der alle Häuser miteinander verbindet und auch der Weg zum Endkampf mit dem „Großen Alten“ ist.

Der Pfad ist so gruselig, dass bei Benutzung der Wahnsinnsmarker in Richtung Durchdrehen rückt. So ist die Zahl der Zugmöglichkeiten begrenzt. Sind die Karten aufgebraucht oder ist die, die dringend nötig ist, nicht mehr dabei, kann ein Spieler zurückkehren zur Universität. Dann gibt es alle Karten zurück auf die Hand und Orte können ein weiteres Mal besucht werden.

Portale gemeinsam schließen

In den Häusern kann ein Gegenstand eingesammelt werden. Und mit magischen Schaugläsern wird versucht, Mauern von Dimensionsportalen – Eingänge ins Dämonenreich – zu unterscheiden.

Da es vier Mauern und Portale mit identischer Rückseite gibt, die zu Beginn gemischt und von denen dann sechs gezogen und auf den Gebäuden verteilt werden, ist unklar, wie viele Portale im Spiel sind. Die Studenten des Hexers dürfen sich gegenseitig nicht sagen, welche Mauern Portale und noch offen sind. Höchstens über Aussagen wie „ich weiß noch von einem offenen Portal“ darf kommuniziert werden.

Verschlossen werden die Tore mit farblich passenden Artefakten. Sind sich die Spieler einig, dass alle Portale verriegelt sind, kann der „Große Alte“, dessen Namen zu dem Zeitpunkt bekannt sein muss, bekämpft werden. Dafür sind verschiedene Kombinationen von Gegenständen nötig, mal drei gleiche oder unterschiedliche, mal drei bestimmte.

Da ist es hilfreich, dass die Spieler zusammen agieren, Gegenstände tauschen und zusammen Pläne machen können, war wann wohin geht und was tut. Das ist auch dringend nötig, denn „Der Hexer von Salem“ macht es den Spielern nicht leicht, Arkham zu retten. Man möchte es aber nur zu gern gleich noch einmal versuchen.

Schreibe einen Kommentar