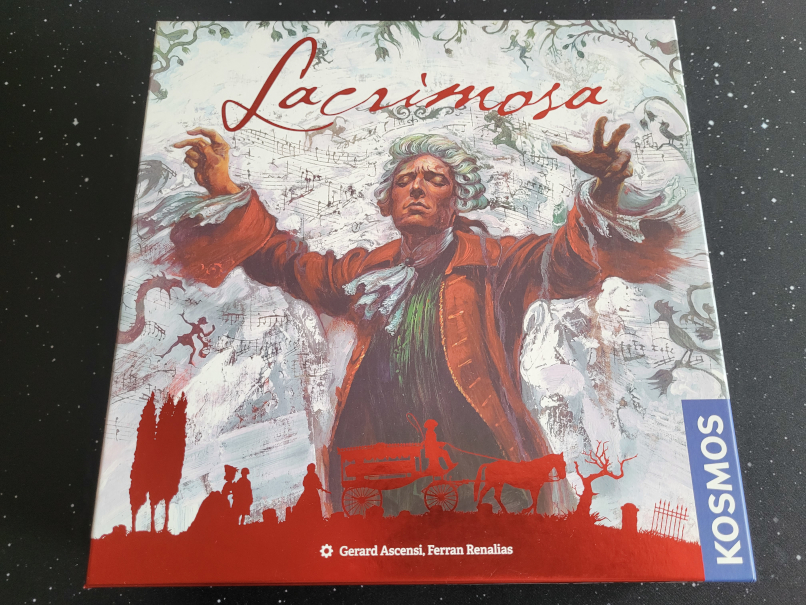

Ein ungewöhnliches Thema hat das spielerische Schwergewicht „Lacrimosa“ von Gerard Ascensi und Ferran Renalias. Es setzt Ende des 18. Jahrhunderts nach dem Tode Mozarts an. Seine Witwe Constanze hat die ein bis vier spielende Mäzene gebeten, ihr dabei zu helfen, das letzte Werk des musikalischen Genies zu vollenden: Das Lacrimosa des Requiems in d-moll. Daraus ist ein komplexes Spiel geworden, dessen Mechanismen aber sehr gut ineinander greifen.

Erinnerungen in fünf Epochen in „Lacrimosa“

Die Mäzene erinnern sich in fünf Epochen genannten Runden einerseits an ihre Erlebnisse mit Mozart in verschiedenen Städten Europas. Denn Constanze möchte die Lebensgeschichte ihres verstorbenen Gatten schriftlich festhalten. Andererseits berichten sie Constanze von den Werken, die sie finanziert haben und den Musikern, die sie bei der Vollendung des Requiems unterstützen wollen. Klingt abstrakt? Dann tauchen wir erst mal ein ins Spiel.

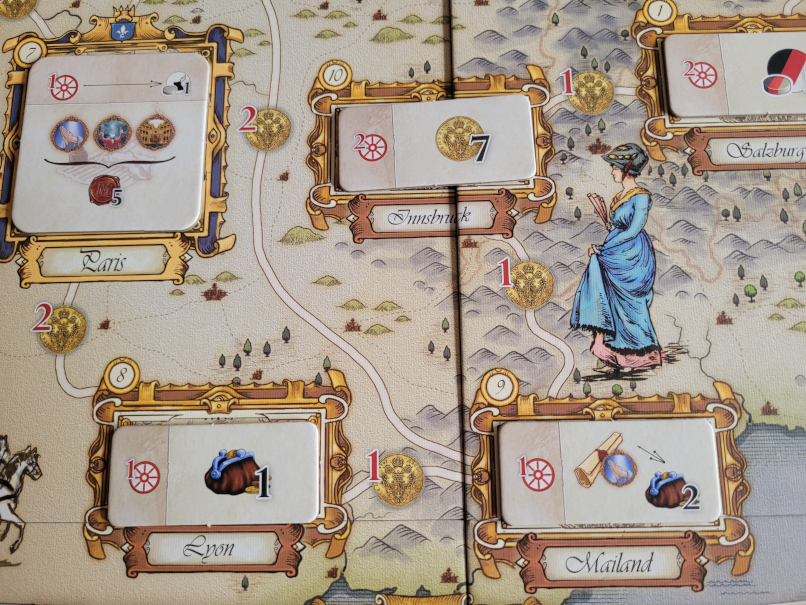

Auf dem großen Spielplan liegen am oberen Rand Karten aus, darunter ist eine Europakarte mit Orten zu sehen. Am unteren Rand dagegen finden wir Notenlinien und zwei Komponisten mit verschiedenen Plättchen. Dazwischen liegt die Wertungsleiste.

Vier Währungen im Spiel

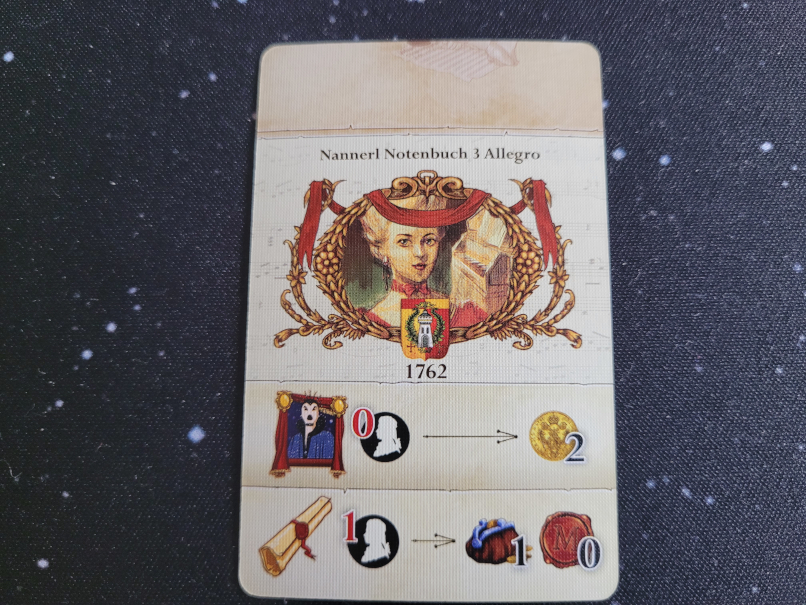

Im Zentrum der Züge bei „Lacrimosa“ stehen Erinnerungs- und Opuskarten, die über Einnahmen, Aktionen und Siegpunkte entscheiden, und das persönliche Tableau der Spieler. Außerdem die vier Währungen des Spiels: Dukaten und sogenannte Storypunkte für Mozarts Talent (schwarz), seine Reisen (rot) und seine Kompositionen (weiß).

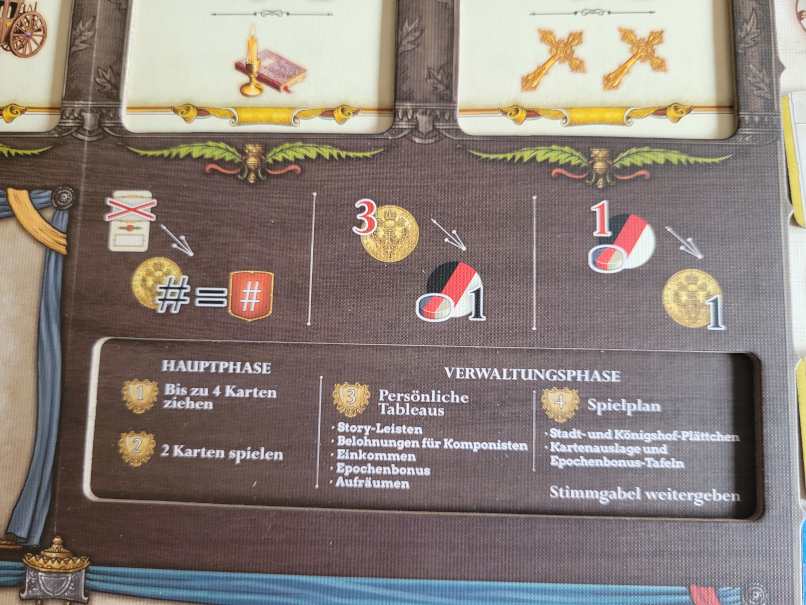

Das Double-Layer-Spielertableau besteht aus verschiedenen Bereichen. Links werden die Einnahmen mit einer Holzgeldbörse festgehalten, die eine Mäzenin am Ende einer Epoche erhält. Oben und unten sind je vier Öffnungen für Karten zu finden. Rechts liegen Notenmarker der eigenen Farbe neben Instrumentensymbolen bereit. In der Mitte sind Leisten für die drei Storypunkt-Marker zu finden, daneben eine Übersicht, über die Spielabläufe. Darunter ist Platz für die gesammelten Dukaten und Storypunkt-Scheiben.

Erst Würfel, dann Scheiben ausgeben

Denn die Storypunkt-Währung kommt durch zwei Symbolarten ins Spiel. Sind es Würfelsymbole, werden sie auf den Leisten vorgerückt. Sind es Scheiben landen sie auf der freien Fläche. Am Ende einer Epoche wird die Markerleiste auf Null gesetzt, egal, ob sie verwendet wurden oder nicht, die Scheiben dagegen bleiben. Folglich will man immer zuerst die Storypunkte von den Leisten vor den Scheiben ausgeben.

Zunächst haben alle die gleichen jeweils neun Erinnerungskarten zur Verfügung. Zu Beginn einer Epoche werden vier gezogen und reihum vier mal je zwei Karten ausgespielt. Je eine Karte wird oben ins eigene Tableau geschoben, die andere unten. Was auf der Hälfte am unteren Tableaurand zu sehen ist, bringt am Ende der Epoche Einnahmen. Die Hälfte der Karten am oberen Tableaurand zeigt Aktionen, die mit Dukaten und/oder Storypunkten bezahlt werden.

Immer neun Erinnerungskarten im Deck

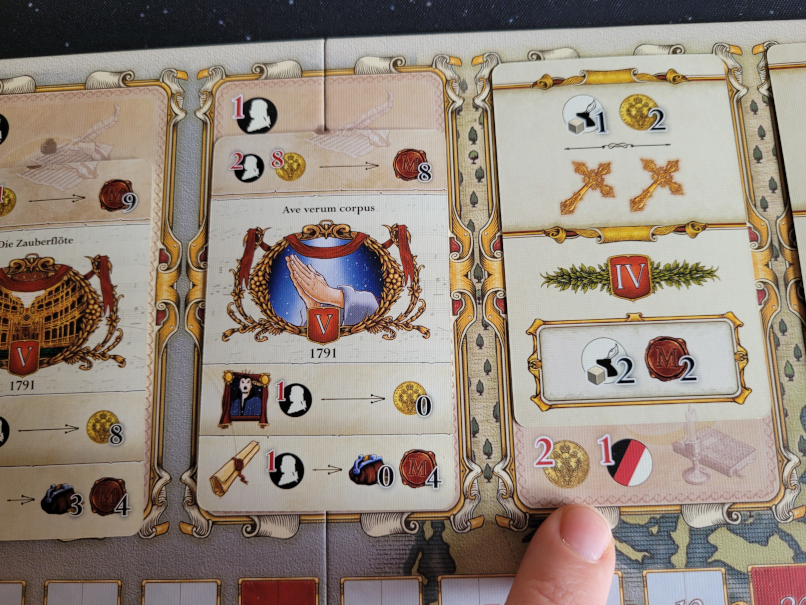

Es gibt fünf Aktionen: Wer Erinnerungen aufschreibt, kauft mit Dukaten und beliebigen Storypunkten eine neue Erinnerungskarte vom Spielplan und ersetzt die unten ins Tableau geschobene Karte dadurch. So bleiben immer neun Erinnerungskarten im eigenen Deck, aber sie werden stärker.

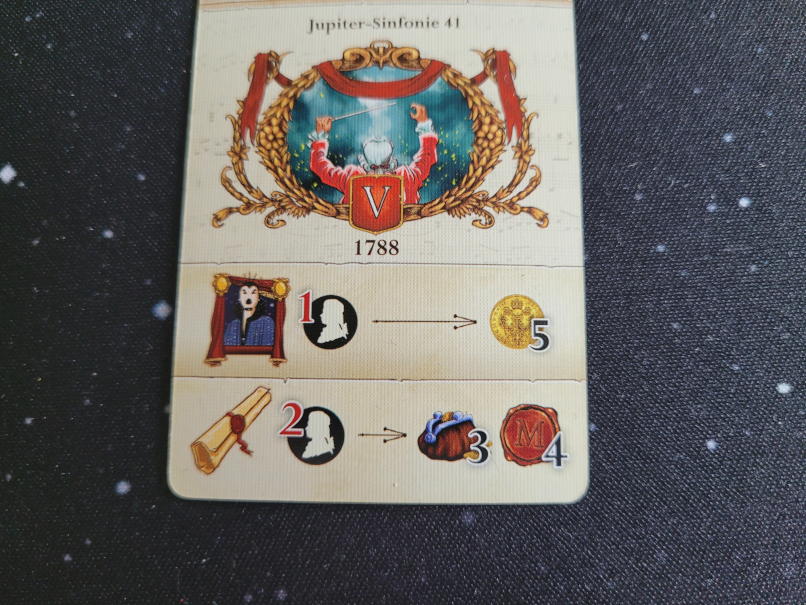

Um ein Opus in Auftrag zu geben, erwirbt ein Spieler mit Dukaten und schwarzen Talent-Storypunkten eine Opus-Karte vom Spielplan. Ein Opus kann in einer weiteren Aktion aufgeführt oder verkauft werden. Eine Aufführung bringt Dukaten und ist einmal pro Epoche möglich. Der einmalige Verkauf eines Werks beschafft der Mäzenin Siegpunkte und dauerhaft Mehreinnahmen über die Geldbörse auf dem eigenen Tableau.

Europareise zu Städten und Königshöfen

Wir können aber auch per Kutsche durch Europa reisen und Städte oder Königshöfe besuchen. Das kostet rote Reisepunkte. Städte und Königshöfe bringen direkt Belohnungen, Königshöfe können bei Spielende noch Siegpunkte bringen, wenn Bedingungen erfüllt wurden.

Das kann eine bestimme Kombination von Opus-Karten sein, die es für Oper, Kirchenmusik, Symphonie und Kammermusik gibt. Oder es sind Teile des Requiems, an denen man mitwirken soll.

An fünf Sätzen des „Requiems“ arbeiten bei „Lacrimosa“

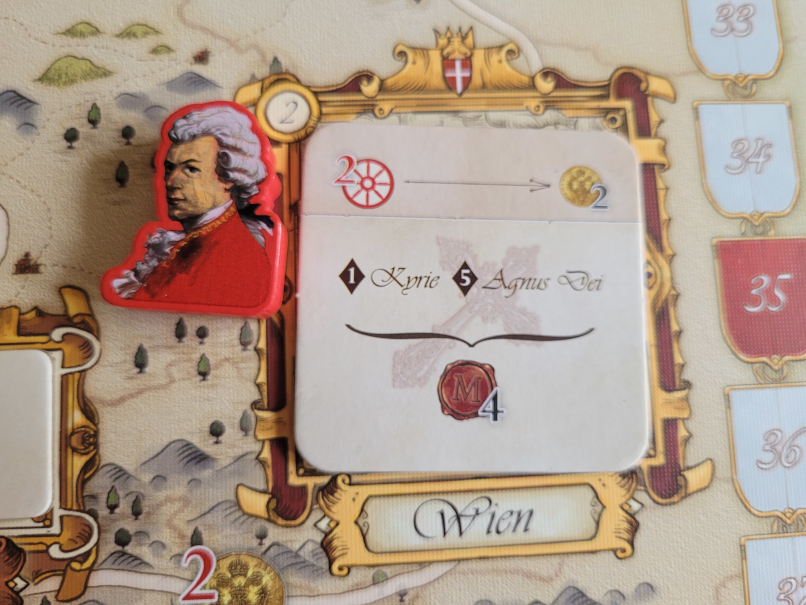

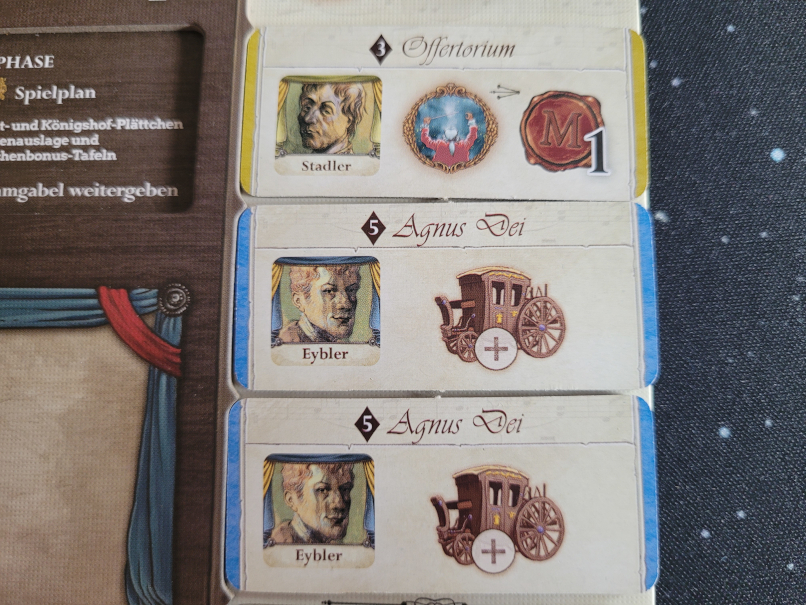

Damit sind wir auch schon bei der fünften Aktionsmöglichkeit: am Requiem arbeiten. Dafür braucht es weiße Komposition-Storypunkte und die untere Hälfte des Spielplans. Dort sind fünf Sätze des Requiems – Kyrie, Sequentia, Offertorium, Sanctus, Agnus Dey – zu finden.

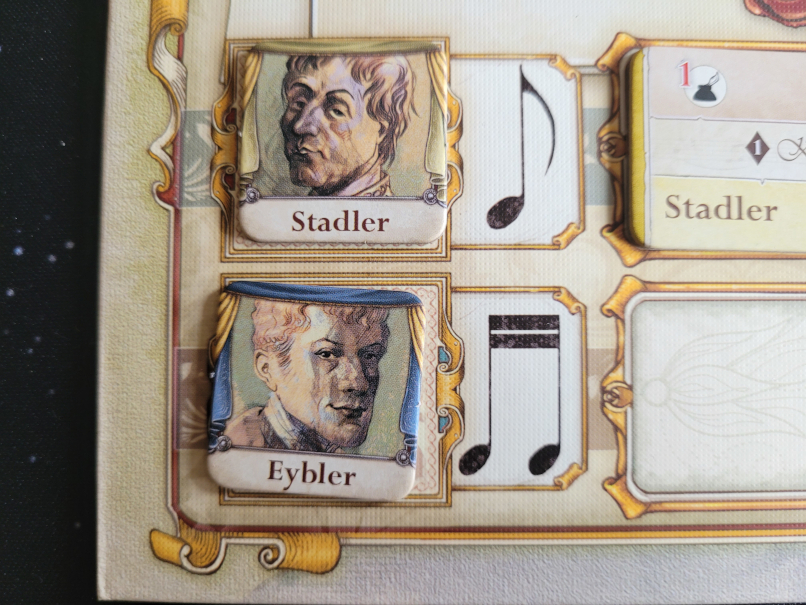

Notenlinien zeigen den Chor und verschiedene Instrumente – Geige, Trompete, Pauke, Orgel. Darunter sind Plättchen für jeden Satz von zwei verschiedenen Komponisten zu finden. Einer wird durch Achtel- und einer durch Sechszehntel-Noten dargestellt.

Boni für Teile der Komposition

Man bezahlt, was eines dieser Plättchen kostet, darf dafür einen Notenmarker vom eigenen Tableau auf das passende Instrument des Satzes legen – je nach Komponist mit der Achtel oder Sechszehntel nach oben.

Dafür gibt es Boni und das Plättchen des Komponisten landet im Gegenzug auf dem Tableau und bringt möglicherweise ebenfalls dauerhaft zusätzliche Punkte oder Aktionen. Am Ende gibt es davon abhängig Siegpunkte, welcher Komponist mehr zu einem Satz beigetragen hat.

Einnahmen bei Zwischenwertung

Haben nach und nach alle Mäzene ihre acht Karten der Epoche gespielt, folgt eine Verwaltungsphase in Form einer Zwischenwertung, bei der Einnahmen generiert werden. Anschließend werden alle Auslagen – Karten, Epochenbonus, Stadt- und Königshof-Plättchen – aufgefrischt und weiter geht’s.

So kommen von Epoche zu Epoche wertvollere Opus- und Erinnerungskarten ins Spiel. Sie bringen mehr Einnahmen oder erlauben es, mehrere Aktionen nacheinander abzuhandeln.

Nach fünf Epochen viele Siegpunkte

Nach fünf Epochen entscheidet sich, wer am Ende der bedeutendste Mäzen am Tisch ist und den größten Beitrag zur Vollendung des Requiems geleistet hat. In der Schlusswertung sorgen diverse Stellen auf Tableau und Spielplan für Siegpunkte.

Das funktioniert spielmechanisch sehr gut, wobei die erzwungene Entscheidung „obere oder untere Kartenhälfte nutzen und die jeweils andere Hälfte in dieser Runde verlieren“ nicht neu ist.

Strategie hängt sehr von gezogenen Karten ab

Das Fazit von „Lacrimosa“ ist zwiegeteilt: Für den einen oder anderen dürfte die Menge der Aktionsoptionen (zu) viel sein, auch wenn sie durch die vier Karten auf der Hand doch eingeschränkter sind, als man beim Regelstudium denkt. So jemand spielt so einen Brocken wahrscheinlich gar nicht erst. „Lacrimosa“ ist was für Vielspieler auf gehobenem Kennerniveau

Dennoch ist viel zu beachten bei „Lacrimosa“ und doch kann man nicht überall mitmischen. Vielleicht doch weniger am Requiem mitarbeiten, dafür aber mehr Punkte über Königshöfe und passende Werke scheffeln? Die passende Strategie zu finden ist nicht einfach und dann auch noch sehr von den gezogenen Karten abhängig.

Gut zu verstehendes Schwergewicht

Hinzu kommt: Wir reisen, erinnern uns, komponieren, führen Werke auf – und sammeln am Ende doch „nur“ Siegpunkte. Das fühlt sich manchmal aufgesetzt an, weswegen am Tisch auch keiner von „Kompositions-“, „Reise-“ oder „Talent-Punkten“ gesprochen hat. Es war der rote, der schwarze oder der weiße Marker – oder die entsprechenden Scheiben.

Für erfahrenere Spieler ist „Lacrimosa“ trotzdem ein gut zu verstehendes, komplexes Schwergewicht, das den Vermerk Kennerspiel völlig zurecht trägt und auch noch mit Solo-Modus und hochwertigem Material daher kommt. Außerdem ist es prima an die Anzahl der Spielenden anpassbar.

Manches schlecht lesbar bei „Lacrimosa“

Trotz eigentlich guter Symbolik ist der vollgepackte Spielplan mitsamt den Tableaus zu Beginn nicht leicht zu überblicken, beispielsweise hätten die Komponistenplättchen durchaus ein wenig größer gedruckt sein können, sie sind von der anderen Seite des Tischs aus kaum zu lesen.

Gerade aber Fans von anspruchsvollen, vorausplanerischen Spielen, die Mozart und klassische Musik mögen, werden nicht nur dank der Optik viel Freude an „Lacrimosa“ haben. Dafür spricht auch die erhöhte Wiederspielbarkeit mit vier verschiedenen Komponisten und ihren damit verbundenen Belohnungen, von denen immer nur zwei gespielt werden, oder auch den austauschbaren Epochenplättchen, die jeweils zum Start einer neuen Runde aufgedeckt werden, und die ebenfalls unterschiedliche Boni bringen.

Schreibe einen Kommentar